Organspende: Kommt jetzt die Widerspruchslösung?

Im europäischen Vergleich fällt die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland eher gering aus. Mit stagnierenden zehn Prozent an Spendern pro Million Einwohner lag die BRD 2024 im Mittelfeld aller europäischen Staaten. Spitzenreiter Spanien kommt hingegen auf 40 Prozent. Die neue Bundesregierung könnte sich nun auf die Einführung der Widerspruchslösung verständigen, um die Anzahl dringend benötigter Spenderorgane zu erhöhen. Diese würde die bisherige Entscheidungslösung ablösen.

Organspende in Deutschland

Im Jahre 2023 warteten in Deutschland über 8300 Patienten auf ein Spenderorgan. Allerdings spendeten im gleichen Jahr nur 965 Menschen insgesamt 2877 Organe. Drimngend benötigt werden beispeilsweise Leber, Herz, Pankreas, Lungen und vor allem Nierentransplantationen. Das bestehende Transplantationsgesetz regelt seit 1997 die Spende und Übernahme von Organen sowohl nach dem Ableben als auch zu Lebzeiten. Zur Entnahme von Organen nach dem Tode müssen zwei Faktoren erfüllt sein. Zunächst müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander einen irreparablen Ausfall des Gehirns diagnostizieren. Weiterhin muss eine nachweisliche Einwilligung zur Organentnahme des potenziellen Spenders bestehen.

Spenderorgane für Transplantationen(c) getty Images / eternalcreative

Spenderorgane für Transplantationen(c) getty Images / eternalcreative

Organspender können unter anderem folgende Organe und Gewebe zur Spende freigeben:

• Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Darm

• Hornhaut der Augen

• Haut und Herzklappen

• Blutgefäße

• Gewebe von Knorpeln und Knochen

Bei der Einwilligung greift in Deutschland die so genannte Entscheidungslösung. Möchte man Organe spenden, muss man daher seine Bereitschaft dazu schriftlich festhalten. Dies geht ab dem 16. Lebensjahr. Die Einwilligung kann dabei mit einem Organspendeausweis erfolgen. Außerdem kann man sich im digitalen Organspenderegister aufnehmen lassen. Ab dem 14. Lebensjahr kann man der Organ- und Gewebeentnahme aktiv widersprechen.

Entscheidungslösung und Kritik

Die seit 2012 in Bezug auf Organspende geltende Entscheidungslösung ist eine Erweiterung der Zustimmungslösung. Letztere setzt voraus, dass Organspender zu Lebzeiten einer Entnahme aktiv zustimmen und dies dokumentieren. Andernfalls wäre eine Entnahme rechtswidrig. Eine Pflicht zur Zustimmung besteht dabei nicht. Existiert keine klare Positionierung des Verstorbenen für oder gegen die Organspende, müssen Angehörige diese Entscheidung im Sinne des Verstorbenen übernehmen. Hierin besteht ein erster Kritikpunkt gegenüber der Entscheidungslösung.

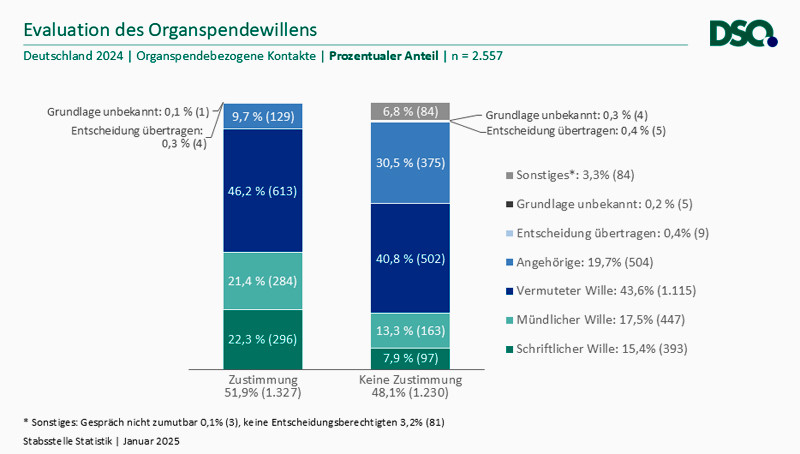

Statistik zur Orgensdpendeeintscheidung in Deutschland 2024(c) Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)

Statistik zur Orgensdpendeeintscheidung in Deutschland 2024(c) Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)

Der Verlust eines Angehörigen kann bereits eine emotional fordernde und aufwühlende Erfahrung sein. Die Entscheidung für oder gegen eine Organentnahme erhöht oft den inneren Stress. Mutmaßlich widersprechen Angehörige daher in solch angespannten Situationen eher einer Organspende. Beispielsweise sieht die Gesellschaft zur Förderung Medizinischer Kommunikation dies als einen der Gründe an, weshalb die Zahl gespendeter Organe in Deutschland niedrig bleibt.Um einer möglichen Überforderung von Spendewilligen und gegebenenfalls später der Angehörigen entgegenzuwirken und den generellen Entscheidungswillen zu stärken, besteht ein weiterer Aspekt der Entscheidungslösung im Informationsservice. So initiiert und fördert die Bundesregierung Projekte zur Aufklärung über die Organspende. Das Ziel bestehe darin, dass Bürgerinnen und Bürger eine informierte, vorurteilsfreie Entscheidung treffen können. Kritiker der Entscheidungslösung halten die Informationsangebote wie auch das Organspende-Register dabei für unzureichend, da die Anzahl der Organspender in den vergangenen Jahren kaum signifikant stieg. Sie plädieren daher für einen Paradigmenwechsel hin zur so genannten Widerspruchslösung.

Widerspruchslösung als Alternative

Im Jahr 2020 sprach sich der Bundestag gegen einen ersten Entwurf zur Einführung der Widerspruchslösung aus. Man entschied sich stattdessen für die Erstellung eines Organspende-Registers. Seit Anfang 2024 bietet es eine moderne Möglichkeit zur digitalen Anmeldung als Organspender. Dennoch verzeichnete Deutschland in dem Jahr einen leichten Rückgang von potenziellen Organspendern. Befürworter der Widerspruchsregelung brachten daher Ende 2024 einen weiteren Entwurf in den Bundestag ein, der noch zur Entscheidung aussteht. Die Widerspruchsregelung geht davon aus, dass alle Bürgerinnen und Bürger einer Organentnahme nach dem Tode automatisch zustimmen. Menschen, die einer Entnahme von Organen und Geweben nicht zustimmen wollen, müssen somit zu Lebzeiten einer postmortalen Organspende eindeutig widersprechen.

Eine Organentnahme ist nach der Widersspruchslösung erst dann zulässig, wenn:

- kein schriftliches Dokument zum Widerspruch auffindbar ist

- kein entsprechender Eintrag im Online-Register besteht

- bei Angehörigen keine der Organspende abgeneigte Einstellung des Verstorbenen bekannt ist

Für Angehörige entfällt demnach bei Einfüphrung der Widerspruchslösung das bisherige Entscheidungsrecht. Eine Ausnahme besteht hierbei für Angehörige von Minderjährigen, die zu Lebzeiten keinen Widerspruch festlegten. Bei potentiellen Organspendern, die zu Lebzeiten einwilligungsunfähig waren, wäre eine Organentnahme nicht erlaubt.

Diskussion um die Widerspruchslösung

Befürworter der Widerspruchslösung argumentieren, dass Menschen, die der Organspende skeptisch gegenüberstehen, sich zu Lebzeiten näher mit dem Thema beschäftigen müssten. Sie orientieren sich am Beispiel Spaniens mit seinen relativ hohen Organspenderzahlen. In Spanien und Österreich führt man den Erfolg auf die Einführung einer erweiterten Widerspruchsregelung zurück. Sie erlaubt die Organentnahme, wenn erstens kein Widerspruch zu Lebzeiten erfolgte und wenn zweitens die Angehörigen keine Einwände erheben.

Gegner der Widerspruchslösung der sehen durch diesen Paradigmenwechsel hingegen das Selbstbestimmungsrecht der Menschen angegriffen. Sie werfen der Gegenseite außerdem vor, den passiven Umgang der Menschen mit dem Thema auszunutzen. Sie kritisieren, dass man Menschen, die das Thema und die Möglichkeit zum Widerspruch verdrängen oder vergessen, eine Zustimmung möglicherweise fälschlich zuschreiben würde. Befürworter entgegnen diesen Vorwürfen, dass eine freiwillige Entscheidung erhalten bleibe. Einzig die Entscheidungslast verändere sich von der Zustimmung zum Widerspruch.

Deutschland als Teil multinationaler Organspenden

Beide Seiten zeigen Einigkeit darin, die Spenderzahlen zu erhöhen, auch um Deutschlands Position im Verbund Eurotransplant zu verbessern. Der Verbund aus acht Staaten, unter anderem auch Deutschland organisiert die Vermittlung von Organspenden über Ländergrenzen hinweg. Zwar spendet die BRD aufgrund der hohen Einwohnerzahl vergleichsweise viele Organe. Allerdings erhalten Betroffene in Deutschland mehr Organe aus den anderen Verbundländern, als die BRD mit ihrer prozentual geringeren Spenderbereitschaft an diese abgeben kann. Damit profitiert Deutschland von der prozentual hohen Organspenderzahl anderer Verbundmitglieder und, zumindest nach Ansicht der Kritiker der Entscheidungslösung, indirekt von der geltenden Widerspruchsregelung in eben diesen Ländern.

Interessanterweise greift bei einem Todesfall stets die Regelung zur Organspende des Landes, in dem der Mensch verstarb, unabhängig von der Staatsbürgerschaft des Toten. Verstirbt ein deutscher Staatsbürger beispielsweise in Österreich und kommt als potentieller Organspender in Frage, unterliegt die Entnahme den Regeln der österreichischen Widerspruchslösung.